ASUSのノートパソコンは価格が安く、コスパが高いと人気ですが、「なぜ安いのか」「やめとけと言われる理由は何か」と不安に感じる人も多いようです。

特に、壊れやすい、サポートがひどいといった評判が気になるポイントではないでしょうか。

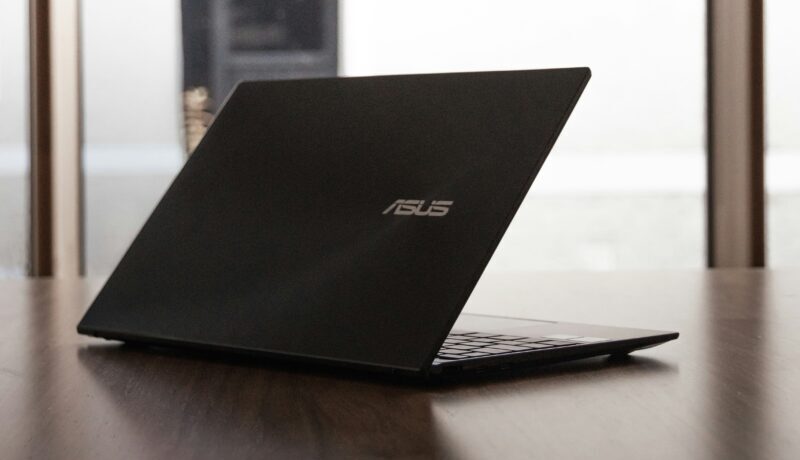

ASUSはどこの国のメーカーなのか、ZenbookやゲーミングPCは本当に信頼できるのか、ネット上では賛否が分かれています。

また、「買ってはいけない」と言われる背景には、安さゆえの危険性や品質のばらつきといった問題もあるようです。

大学生にも人気のASUS製品ですが、自分に合ったモデルを選べるかどうかが重要になります。

本記事では、ASUSの実態を多角的に検証し、購入前に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

ASUSはなぜ安い?やめとけと言われる理由

- ASUSはどこの国のメーカーなのか

- なぜASUSは価格が安くできるのか

- 「ASUSは壊れやすい」は本当なのか

- Zenbookは壊れやすいという噂について

- ノートパソコンの評判が悪いのはなぜ?

- ASUSのゲーミングPCの評判をチェック

ASUSはどこの国のメーカーなのか

ASUS(エイスース)は、台湾を本拠地とするパソコンおよびPCパーツのメーカーです。

1989年に設立され、現在では世界中に展開する大手グローバル企業の一つとなっています。

本社は台湾・台北市にあり、特にマザーボードの分野では世界トップクラスのシェアを誇る企業です。

この企業の特徴として、もともとASUSの創業メンバーが全員、かつて台湾の大手企業「Acer(エイサー)」でエンジニアとして活躍していたことが挙げられます。

そのため、製品設計や開発に関して高度な技術力とノウハウを持っており、比較的早い段階から国際的な評価を受けてきました。

特に、性能とコストパフォーマンスを両立したノートパソコンやゲーミングPCの分野で、多くのユーザーから支持されています。

ASUSは台湾企業であることから、製造や開発の多くをアジア圏内で完結させる体制を築いており、これがコスト削減にも繋がっています。

つまり、グローバル企業でありながら、拠点をアジアに集中させている点が、ASUSの特徴といえるでしょう。

なぜASUSは価格が安くできるのか

ASUSのパソコンや周辺機器が他のブランドに比べて安価で提供されている理由はいくつかあります。

その最大の要因は、製造から販売までの一貫した効率的なサプライチェーンにあります。

ASUSは、台湾および中国に大規模な製造工場を持ち、自社で設計・製造・検品までを行っています。

これにより、外注コストや中間マージンを抑えることができ、結果として価格を下げることが可能になります。

さらに、ASUSは宣伝費やブランディングにかけるコストを抑える傾向があります。

テレビCMや大規模なプロモーションを積極的に行っていない分、製品そのものにコストを集中させることができ、消費者にとっては「高性能なのに安い」と感じられる価格設定になっているのです。

もう一つの要因として、ASUSは比較的新しい技術や試みをいち早く取り入れる姿勢があります。

そのため、新規市場での価格競争力を持たせるために、あえて利幅を少なくして出荷台数を稼ぐ戦略を取ることも少なくありません。

このような理由から、ASUS製品は他社製に比べて「安く見える」ことが多いのです。

ただし、安さには理由があるという点も見逃せません。

価格を抑えるために、サポート体制や筐体の素材、付属ソフトウェアなどでコストカットが行われているケースもあり、購入前に製品の仕様やサポート内容を十分に確認することが重要です。

「ASUSは壊れやすい」は本当なのか

ASUSに関して、「壊れやすい」という声を耳にすることがあります。

実際のところ、その評価には一部の真実と、誤解や個別の事例が混在していると言えます。

まず、ASUSはグローバルで多くの製品を販売しており、その分だけトラブルや故障の報告数が多くなるのは自然なことです。

ユーザー数が多ければ、それに比例してネガティブなレビューが目立つ傾向は、他の大手メーカーにも共通しています。

したがって、壊れやすいという評価が一部で見られるのは、単に使用者数の多さが原因とも考えられます。

一方で、製品のカテゴリによっては、たしかに耐久性にばらつきがあることも事実です。

特に、エントリーモデルや低価格帯のノートパソコンでは、コストを抑えるために筐体素材がプラスチック製であったり、冷却性能が十分でなかったりするケースがあります。

これが長期間の使用によるパーツの摩耗や発熱によるトラブルに繋がることもあるのです。

ただし、ASUSはゲーミングブランド「ROGシリーズ」や高性能モデル「Zenbookシリーズ」などでは、耐久性と品質にこだわった製品開発を行っています。

そのため、「すべてのASUS製品が壊れやすい」というのは過剰な一般化であり、機種選びによって大きく結果が異なると言えるでしょう。

したがって、ASUS製品が壊れやすいかどうかは「どのモデルを選ぶか」によって変わってくるのが実情です。

購入前には、レビューや使用者の声を参考にしつつ、自分の用途に合ったスペックと耐久性を持つモデルを選ぶことが大切です。

Zenbookは壊れやすいという噂について

ASUSのZenbookシリーズに対して、「壊れやすいのではないか」といった声が見られることがあります。

こうした噂が広まる背景には、いくつかの要素が絡み合っていますが、すべての製品が該当するわけではありません。

まずZenbookは、薄型・軽量・高性能を兼ね備えたモバイルノートパソコンとして設計されています。

そのため、筐体にアルミ素材を使用し、デザイン性を高めている一方で、内部構造が非常にコンパクトになっています。

この設計上の特性により、放熱や耐久性の面で限界があるモデルが存在するのも事実です。

特に冷却機構に余裕がないモデルでは、長時間の高負荷作業が続くと本体が熱を持ちやすく、結果として寿命に影響するケースもあります。

一方で、Zenbookシリーズ全体が「壊れやすい」と断定するのは正確ではありません。

上位モデルやハイスペック仕様の機種では、厳しい品質基準をクリアした部品が使われており、長期使用に耐えうる設計がなされています。

多くのユーザーが2年以上問題なく使用している報告もあり、使い方によっては高い満足度を得られる製品です。

このように考えると、Zenbookに対する「壊れやすい」という噂は一部の製品や使い方に偏った印象によるものといえます。

製品ごとの仕様やユーザーの使用環境を理解したうえで、自分に適したモデルを選ぶことが重要です。

ノートパソコンの評判が悪いのはなぜ?

ASUSのノートパソコンに関して、「評判が悪い」という意見が見られることがあります。

その理由には、スペックや価格だけでなく、サポート体制や使用感など、さまざまな要因が影響しています。

第一に、ASUSは高性能なPCを比較的安価に提供しているため、初めてPCを購入する人にも選ばれやすい傾向があります。

しかしその分、ユーザーのPCリテラシーや期待値には幅があり、「使い方がわからない」「想像と違った」といった感想が低評価レビューにつながることもあります。

また、サポートの質についても意見が分かれるところです。

ASUSはグローバル企業として多言語対応のサポート体制を整えていますが、日本国内では「問い合わせが繋がりにくい」「対応が機械的」といった不満も見受けられます。

こうした点が、製品自体とは関係ないところで「評判が悪い」と感じられる一因になっています。

加えて、製品ラインナップが非常に多く、似たような機種が多数あるため、購入者が自分に合ったモデルを選べていないケースも見受けられます。

たとえば、用途に対してスペックが不足していたり、逆にオーバースペックで価格が割高に感じられたりといったことがあるのです。

これらの事情を踏まえると、ASUSのノートパソコンの評判が悪く見えるのは、製品そのものの性能よりも、選び方やサポートの問題によるところが大きいと考えられます。

購入前には、自分の利用目的を明確にし、口コミやレビューを参考にしながら慎重に選ぶことが大切です。

ASUSのゲーミングPCの評判をチェック

ASUSのゲーミングPCは、世界中のゲーマーから注目されており、特に「ROG(Republic of Gamers)」シリーズは高性能で知られています。

全体としての評判は比較的良好ですが、購入前に知っておくべきポイントも存在します。

まず、ASUSのゲーミングPCは、グラフィック性能や冷却性能に力を入れており、最新ゲームを快適に動作させるスペックが備わっています。

加えて、キーボードの打鍵感やディスプレイの応答速度といった細かい部分にも配慮されており、ゲームプレイに最適化された設計が特徴です。

特にFPSやMOBA系のゲームをプレイするユーザーからは、画面の滑らかさや処理速度の面で高い評価を得ています。

一方で、重たい本体や電力消費の大きさ、ファンの騒音といった点を気にする声もあります。

また、ROGシリーズは価格帯が比較的高めに設定されており、予算に限りがあるユーザーにはハードルが高く感じられるかもしれません。

サポート面については、通常のノートパソコンと同様に改善の余地があるという声もあり、特にゲーミングモデルはパーツ交換や修理の対応に時間がかかるケースがあるようです。

このため、信頼できる販売店での購入や延長保証の検討も一つの対策になるでしょう。

総じて言えるのは、ASUSのゲーミングPCは「性能重視のユーザー」に適した製品であり、正しいモデル選びをすれば満足度は高くなる傾向があります。

スペックだけでなく、冷却性能や保証内容なども比較しながら、自分のスタイルに合ったPCを選ぶことが成功の鍵になります。

ASUSはなぜ安いのか?やめとけと検索される背景

- ASUSは買ってはいけないと言われる理由

- ASUSのサポート対応は本当にひどい?

- あんしん保証の評判はどうなのか

- 安さの裏にある危険性とは?

- 大学生にASUSノートはおすすめか

- ASUSは最強ノートパソコンなのか検証

ASUSは買ってはいけないと言われる理由

ASUSに関して「買ってはいけない」といった否定的な声が挙がることがあります。

このような評価が出る背景には、価格・品質・サポート体制など複数の要素が関係しています。

まず注目すべきは、ASUS製品が比較的安価に提供されている点です。

価格面では魅力的に映る一方で、「コストを抑えるために部品の品質や耐久性が劣っているのではないか」と感じる人もいます。

実際、一部モデルでは長期間使用した際にパーツの劣化が早い、あるいは細かいトラブルが生じやすいといった報告も見受けられます。

また、サポート体制に対する不満も「買ってはいけない」と言われる一因になっています。

サポート窓口に連絡が取りづらい、対応がマニュアル的で解決に至らないといった経験をしたユーザーが、低評価のレビューを残しているケースが少なくありません。

こうした声は、購入を検討する人にとっては不安要素となります。

さらに、機種ごとのバラつきも注意すべき点です。ASUSはエントリーモデルからハイエンドまで幅広い製品を展開しているため、価格帯やシリーズによって性能や品質に差があります。

製品をよく比較せずに購入すると、「期待していたものと違った」「必要な機能が不足していた」といった不満が生じやすくなります。

こうした事情を踏まえると、ASUSを選ぶ際には、レビューや使用目的をしっかり確認した上で、自分に合ったモデルを見極めることが重要です。

どのメーカーにもメリット・デメリットは存在しますが、「買ってはいけない」と言われる背景には、情報不足や誤解が含まれていることもあるのです。

ASUSのサポート対応は本当にひどい?

ASUSのサポートに対して「ひどい」という声があるのは事実ですが、すべての対応が悪いわけではありません。

実際にサポートを受けた人の中には「迅速で丁寧だった」と評価するケースも存在します。

このように意見が分かれる背景には、対応の一貫性やユーザーとの相性が大きく関わっています。

具体的には、ASUSのサポートはWebフォームや電話での受付が中心ですが、混雑時には返信に時間がかかることがあります。

また、トラブルの内容によっては、「パーツの初期不良か使用者側の問題か」を切り分けるのが難しく、結果的にサポート対応が曖昧に感じられることもあります。

さらに、サポートセンターが海外にある場合、日本語でのやりとりに不安を覚える利用者もいます。

翻訳された定型文のような返信や、事情を理解してもらえないまま修理に進むケースも報告されており、これが「ひどい対応」と受け取られる理由の一つです。

ただし、サポートに対する不満が出るのはASUSに限ったことではありません。

パソコンメーカー全体において、ユーザー数が多いほど不満の声も多くなる傾向があります。

そのため、ASUSのサポートが特別に劣っているとは言い切れません。

サポートへの不安がある場合は、購入時に延長保証サービスを利用する、販売店のサポートと併用するなど、トラブル時の備えをしておくのも一つの手段です。

事前にサポート内容を把握しておくことで、万が一の際にも安心して対応を受けることができます。

あんしん保証の評判はどうなのか

ASUSが提供する「あんしん保証」は、通常のメーカー保証に加え、落下・水濡れ・破損などのユーザー過失による故障にも一定の補償を行う有償サービスです。

この保証については、利用者によって評価が大きく分かれています。

好意的な意見としては、「自分のミスで壊してしまったのに対応してもらえた」「修理代がかなり安く済んだ」といった実体験が挙げられます。

特に、持ち運びが多いノートパソコンや、学生・クリエイターが使用する高価なモデルにおいては、万が一の故障に備えられるという安心感が魅力です。

一方で、「申請しても保証対象外と言われた」「対応までに時間がかかった」といった否定的な声もあります。

これは、保証内容の詳細が分かりにくかったり、補償対象となる条件がやや複雑だったりすることが原因と考えられます。

たとえば、同じ「水濡れ」でも保証が適用されるケースとされないケースがあり、ユーザーが混乱する場面もあるようです。

また、あんしん保証はあくまで“有償”であり、購入時に加入しないと利用できません。

そのため、必要性を理解せずにスルーしてしまい、後になってから「入っておけばよかった」と後悔する人も少なくありません。

このように、あんしん保証は上手に活用すれば非常に心強いサービスですが、加入前に補償範囲や条件をよく確認することが重要です。

契約内容をしっかり理解しておけば、いざという時に「保証が使えない」といったトラブルを避けることができます。

安さの裏にある危険性とは?

ASUSのパソコンは「コスパが高い」とよく言われますが、価格の安さにはいくつかのリスクも潜んでいます。

この点を理解していないと、購入後に思わぬトラブルに直面する可能性もあるため注意が必要です。

まず、コストを抑えている背景には、部品や素材に高価なものを使用していないことがあります。

もちろんすべてのモデルがそうではありませんが、特にエントリーモデルでは、キーボードやタッチパッド、ディスプレイの質感がややチープに感じられることもあります。

また、筐体の剛性が弱めで、持ち運び時に傷や割れが発生しやすいという声も聞かれます。

さらに、内部構成にも差があることがあります。

他社と同じCPUやメモリを搭載していても、冷却性能や電源周りの設計が簡素な場合、パフォーマンスの持続性や安定性に影響が出るケースもあります。

たとえば、動画編集やゲームなどの高負荷作業を続けると、本体が熱を持ちやすくなる傾向があるため注意が必要です。

また、万が一のトラブルが発生した際のサポート対応についても、不安の声が上がっています。

海外メーカーということもあり、国内メーカーと比べて対応スピードや修理体制が整っていないという印象を受けるユーザーも少なくありません。

言ってしまえば、価格を重視するあまり、サポート体制に不満を感じるリスクがあるということです。

このように、ASUSの製品は価格面でのメリットが大きい反面、耐久性やサポートなどの面では慎重に見極める必要があります。

安さだけで選ばず、使用目的や使い方に応じたモデルを選ぶことが、後悔のない買い物につながります。

大学生にASUSノートはおすすめか

大学生にとってノートパソコンは、レポート作成やオンライン授業、プレゼンテーションなどに欠かせないツールです。

ASUSのノートパソコンは手ごろな価格帯と豊富なラインナップが魅力で、学生にも人気がありますが、本当におすすめできるのでしょうか。

まず、コストパフォーマンスの点では、ASUSは非常に優秀です。

5万円台から使えるモデルも多く、初めてパソコンを買う学生にとっては手を出しやすい価格帯といえます。

また、薄型軽量モデルも多く、持ち運びにも便利です。

通学時にカバンに入れて持ち歩くことを考えると、サイズ感や重量は大きなポイントになります。

一方で、利用目的によっては注意が必要です。

例えば、動画編集や3Dモデリング、ゲーム開発など重い処理を必要とする専攻では、スペック不足になる可能性があります。

また、バッテリー持ちや耐久性に関してもモデルごとの差があるため、購入前に口コミやレビューをチェックしておくことが重要です。

そしてもう一つ注目すべきなのがサポート体制です。

大学生はトラブルが起きたときに自分で対応するのが難しいこともあるため、サポートの手厚さは重要なポイントです。

ASUSはオンライン中心のサポートで、場合によっては対応に時間がかかることもあるため、初期不良や故障時の備えとして保証サービスや販売店のサポートオプションを検討することをおすすめします。

総じて言えば、ASUSのノートパソコンはコストを抑えて大学生活をスタートさせたい学生には向いていますが、使用目的やサポートの体制も含めて慎重に選ぶことが大切です。

ASUSは最強ノートパソコンなのか検証

ASUSのノートパソコンは「最強」と評価されることもありますが、それはすべてのユーザーに当てはまるわけではありません。

実際のところ、ASUSが「最強」と言えるのは、ある特定の条件を満たした場合のみです。

たとえば、ハイエンドモデルの「ROG」シリーズや「Zenbook Pro」シリーズは、高性能なCPUやGPUを搭載しており、動画編集やゲーム用途にも十分な性能を発揮します。

これらのモデルは処理能力に優れ、冷却設計やディスプレイ品質にも配慮されているため、クリエイティブな作業やビジネスユースでも高い評価を受けています。

また、ASUS独自の工夫も注目されています。

画面のヒンジ構造を工夫することで放熱性を高めたり、タッチパッドをテンキーとしても使える「NumberPad」など、ユーザーの使い勝手を向上させる機能も搭載されています。

これにより、他社製品と差別化された「使いやすさ」が評価されることも少なくありません。

ただし、「最強」という評価には主観が含まれます。実際に使用している人の満足度は高くても、価格が高めであるため万人にとって最適とは言いにくいのが現実です。

また、ASUSは海外メーカーであることから、サポートや修理体制で不安を感じる声も一定数あります。

このため、ASUSを「最強」とするかどうかは、ユーザーのニーズと使い方によって大きく変わります。

性能重視で先進的な機能を求める人にとっては非常に魅力的な選択肢ですが、サポートやコストを重視する人には、他の選択肢も検討すべきかもしれません。

購入前に必要な機能を明確にし、各モデルを比較検討することが、満足度の高い買い物につながります。